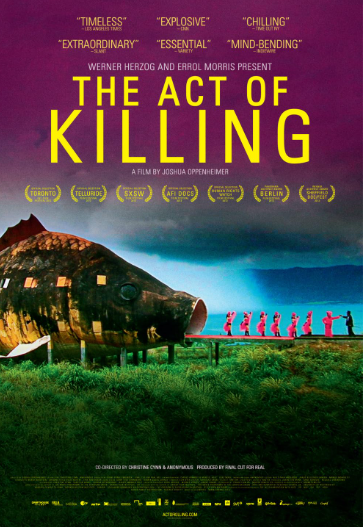

Review Film The Act of Killing. Di penghujung 2025, ketika isu keadilan masa lalu kembali mengemuka di berbagai belahan dunia, The Act of Killing masih berdiri sebagai salah satu dokumenter paling mengganggu sekaligus paling penting yang pernah dibuat. Dirilis tahun 2012, film ini tidak menceritakan pembantaian 1965–1966 dari sudut pandang korban, melainkan dari pelaku yang bangga. Para mantan algojo death squad di Sumatra Utara diajak merekreasikan kejahatan mereka dalam gaya film favorit mereka: gangster, western, bahkan musikal. Hasilnya adalah potret mengerikan tentang impunitas, kekuasaan, dan bagaimana manusia bisa tidur nyenyak setelah membunuh ratusan ribu orang. Lebih dari satu dekade kemudian, film ini tetap jadi cermin yang sulit dipandang, tapi tak boleh dihindari. INFO SLOT

Konsep yang Mengguncang Nurani: Review Film The Act of Killing

Ide utamanya terdengar gila: beri kamera kepada pembunuh, biarkan mereka menulis ulang sejarah sesuai imajinasi. Anwar Congo dan kawan-kawannya, yang dulu membunuh dengan kawat jemuran agar darah tidak mengotori lantai, kini jadi sutradara, aktor, sekaligus penulis naskah hidup mereka sendiri. Mereka memilih genre Hollywood yang mereka kagumi di masa muda, mengenakan kostum warna-warni, menari di depan air terjun, bahkan memerankan korban mereka sendiri. Proses itu awalnya terasa seperti pesta ego, tapi perlahan-lahan rekreasi itu menggerogoti mereka dari dalam. Film ini membuktikan bahwa teror bisa direkam ulang dengan senyuman, dan itulah yang membuatnya jauh lebih mencekam daripada dokumenter konvensional mana pun.

Wajah Impunitas yang Tak Tersentuh: Review Film The Act of Killing

Para pelaku dalam film ini bukan penjahat kelas teri. Mereka adalah pahlawan lokal, tetua pemuda yang masih dihormati, bahkan jadi tamu talk show. Mereka bercerita sambil tertawa, memamerkan teknik pembunuhan dengan bangga, lalu pulang ke rumah megah dan cucu yang menggemaskan. Kontras itu menusuk: di satu sisi ada kekejaman yang tak terbantahkan, di sisi lain ada kehidupan normal yang terus berjalan. Film ini memperlihatkan bagaimana rezim yang lahir dari darah bisa bertahan selama puluhan tahun dengan cara membuat pembunuhan jadi sesuatu yang “keren”. Mereka tak pernah diadili, malah dipuja, dan itulah yang membuat perut penonton bergejolak.

Retakan Kemanusiaan di Balik Topeng

Anwar Congo, tokoh sentral, awalnya tampil sebagai gangster flamboyan yang suka berdandan dan menari cha-cha. Tapi seiring adegan demi adegan direkam ulang, sesuatu mulai pecah. Mual di tengah malam, mimpi buruk, air mata yang tak bisa dijelaskan. Saat ia akhirnya memerankan korban dan merasakan kawat jemuran di lehernya sendiri, ekspresinya berubah total. Itu bukan pertobatan dramatis ala film Hollywood, tapi retakan kecil pada kepastian yang sudah dibangun selama setengah abad. Film ini tak memberikan katarsis murahan, hanya menunjukkan bahwa rasa bersalah bisa tertidur puluhan tahun, tapi tidak pernah benar-benar mati.

Dampak yang Masih Menggema

The Act of Killing bukan hanya film, tapi intervensi sejarah. Ia memaksa diskusi yang selama ini dilarang, membuka ruang bagi korban untuk bicara, dan membuat generasi muda di negara asalnya bertanya: “Apa yang sebenarnya terjadi?” Film ini memenangkan puluhan penghargaan internasional, dinobatkan sebagai salah satu dokumenter terbaik abad ini, dan tetap jadi referensi wajib bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana kekerasan massal bisa dinormalisasi. Versi director’s cut yang lebih panjang bahkan lebih kejam lagi dalam menguak lapisan-lapisan kegilaan.

Kesimpulan

Lebih dari sepuluh tahun setelah rilis, The Act of Killing tetap jadi pukulan telak bagi siapa saja yang percaya bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Film ini membuktikan sebaliknya: luka yang tak pernah diakui hanya akan membusuk di bawah permukaan. Ia bukan tontonan yang menyenangkan, tapi ia adalah tontonan yang diperlukan. Kalau Anda belum pernah menontonnya, siapkan hati yang kuat. Kalau sudah, tonton lagi, karena di 2025 ini, pertanyaan yang diajukannya masih sama tajamnya: sampai kapan kita akan membiarkan pembunuh menulis sejarah?