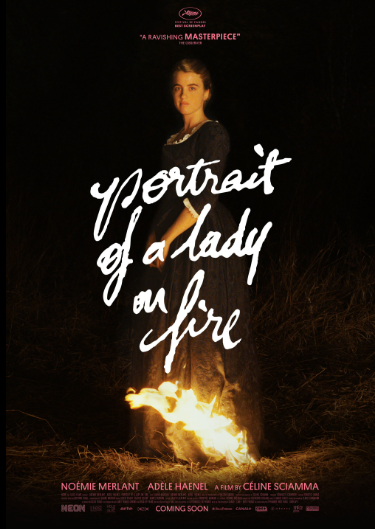

Review Film Portrait of A Lady on Fire. Rilis 2019, Portrait of a Lady on Fire langsung jadi salah satu film cinta paling indah dan menyakitkan dalam satu dekade terakhir. Berlatar pulau terpencil di Bretagne, Prancis abad ke-18, film ini ceritakan pertemuan singkat antara pelukis Marianne dan Héloïse, wanita yang akan dinikahkan paksa. Di 2025, film ini masih sering masuk daftar “film yang bikin orang nangis diam-diam” karena tatapan, keheningan, dan api yang menyala di antara dua perempuan itu terasa terlalu nyata. REVIEW KOMIK

Cerita yang Dibangun dari Tatapan dan Keheningan: Review Film Portrait of A Lady on Fire

Tidak ada musik latar hampir sepanjang film—hanya suara ombak, langkah kaki, dan napas. Semua emosi diserahkan pada mata Noémie Merlant dan Adèle Haenel. Marianne datang untuk melukis Héloïse secara diam-diam karena calon suami tak boleh lihat wajahnya dulu. Awalnya Héloïse menolak dilukis, tapi saat mereka mulai jalan bersama, berenang, membaca mitologi Orpheus, hubungan berubah jadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Cinta mereka tumbuh lewat detail kecil: jari yang hampir bersentuhan, senyum yang tertahan, dan akhirnya ciuman yang terasa seperti dunia berhenti. Ending dengan lukisan, konser Vivaldi, dan air mata Héloïse di balkon adalah salah satu penutup paling menghancurkan sekaligus paling sempurna dalam sejarah sinema.

Penampilan Dua Aktris yang Luar Biasa: Review Film Portrait of A Lady on Fire

Noémie Merlant sebagai Marianne memberi intensitas yang tenang—matanya penuh rasa ingin tahu, hasrat, dan rasa bersalah. Adèle Haenel sebagai Héloïse adalah badai dalam botol: dingin di awal, lalu meledak dengan emosi yang mentah. Chemistry mereka begitu kuat sampai penonton lupa mereka berakting. Valeria Golino sebagai ibu Héloïse dan Luàna Bajrami sebagai pembantu Sophie juga luar biasa—Sophie punya subplot aborsi yang ditangani dengan kepekaan langka untuk film periode. Semua aktris bermain tanpa make-up berlebih, rambut alami, dan ekspresi polos yang bikin abad ke-18 terasa hidup.

Visual dan Suara yang Seperti Lukisan Hidup

Sinematografi Claire Mathon adalah puisi bergerak: cahaya lilin yang menari di wajah, warna biru laut yang dingin, api unggun malam yang hangat. Setiap frame bisa dipotong dan dipajang di galeri. Sutradara Céline Sciamma memilih palet warna terbatas—hijau, biru, merah darah—yang bikin emosi makin tajam. Karena hampir tanpa score, suara alam dan nyanyian para perempuan di api unggun jadi “musik” yang menghantui. Adegan Héloïse memakai gaun hijau dan berlari di pantai, adegan Sophie di abortion, dan tentu saja “page 28” adalah momen-momen yang bakal kamu ingat selamanya.

Kelebihan, Kekurangan, dan Mengapa Tetap Relevan

Kelebihan terbesar: keberanian. Film ini nggak pakai narasi voice-over, nggak pakai musik dramatis, nggak pakai laki-laki sebagai penutup cerita—semua tentang perempuan, hasrat perempuan, dan pandangan perempuan. Kekurangan? Bisa terasa terlalu lambat buat yang nggak suka drama tanpa plot besar, atau terlalu “seni” bagi yang cari hiburan ringan. Tapi justru di situlah kekuatannya: dia memaksa kamu merasakan, bukan cuma menonton.

Di 2025, Portrait of a Lady on Fire masih jadi benchmark film queer yang elegan dan universal. Dia mengingatkan bahwa cinta terkadang cuma beberapa hari, tapi bisa membakar seumur hidup.

Kesimpulan

Portrait of a Lady on Fire bukan film yang kamu “nonton”, tapi yang kamu rasakan di tulang. Setelah kredit bergulir, kamu akan diam beberapa menit, menatap layar kosong, dan merasa seperti baru saja jatuh cinta—lalu kehilangan dia dalam waktu yang sama. Kalau kamu pernah mencintai seseorang yang nggak bisa kamu miliki sepenuhnya, film ini akan terasa seperti cermin. Tonton sendirian, pakai headphone, di malam yang sepi. Kamu nggak akan pernah sama lagi sesudahnya.