Review Film Ghost in the Shell. Ghost in the Shell (versi live-action 2017) tetap menjadi salah satu adaptasi anime paling kontroversial sekaligus paling banyak dibicarakan hingga sekarang. Diangkat dari manga klasik Masamune Shirow dan anime Mamoru Oshii tahun 1995, film ini membawa cerita ikonik tentang Mayor Motoko Kusanagi ke layar lebar dengan skala besar dan visual yang ambisius. Meski menuai kritik keras karena casting utama dan pendekatan Hollywood yang dianggap terlalu komersial, film ini punya kekuatan tersendiri dalam estetika cyberpunk dan pertanyaan filosofis yang masih sangat relevan di era kecerdasan buatan saat ini. Lebih dari sekadar aksi futuristik, Ghost in the Shell mencoba mengeksplorasi identitas, kesadaran, dan batas antara manusia dengan mesin—tema yang semakin mendesak di tahun-tahun belakangan. Bagi penonton yang baru menonton atau yang ingin menilai ulang, film ini menawarkan campuran antara keindahan visual yang memukau dan narasi yang kadang terasa terburu-buru. REVIEW WISATA

Visual dan Atmosfer Cyberpunk yang Masih Memukau: Review Film Ghost in the Shell

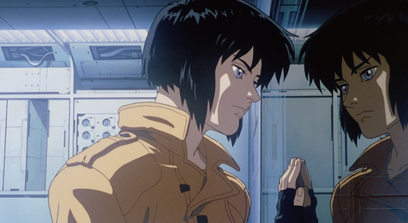

Salah satu aspek paling kuat dari Ghost in the Shell adalah desain dunia dan visualnya yang berhasil menciptakan kota futuristik yang terasa hidup sekaligus menyesakkan. Latar kota yang penuh neon, hologram raksasa, pasar bawah tanah yang ramai, dan gedung-gedung kaca tinggi memberikan nuansa cyberpunk yang kental tanpa terasa berlebihan. Adegan-adegan seperti Major melompat dari gedung, pengejaran di atap, atau serangan thermoptic camouflage terasa spektakuler dan terkoordinasi baik. Penggunaan CGI untuk cyborg dan efek optik berhasil menyatu dengan set fisik, membuat dunia terasa nyata meski sangat futuristik. Warna dingin biru-hijau yang mendominasi, dikombinasikan dengan kilatan neon merah dan kuning, menciptakan atmosfer yang dingin sekaligus memikat—persis seperti yang dibayangkan dalam anime aslinya. Bahkan setelah beberapa tahun, visual film ini masih terasa modern dan tidak usang, terutama karena tidak mengandalkan tren efek digital sementara yang sering cepat ketinggalan zaman.

Tema Filosofis tentang Identitas dan Kesadaran: Review Film Ghost in the Shell

Inti cerita Ghost in the Shell tetap mempertahankan pertanyaan besar dari karya aslinya: apa yang membuat kita manusia jika ingatan bisa dipalsukan, tubuh bisa diganti, dan kesadaran bisa ditransfer? Mayor Kusanagi yang tubuhnya hampir sepenuhnya cyborg terus dihantui pertanyaan tentang asal-usul dirinya—apakah dia masih manusia, atau hanya mesin dengan ingatan palsu? Film ini tidak memberikan jawaban mudah; justru membiarkan penonton ikut meragukan bersama karakter utama. Konflik dengan proyek yang lebih besar (tanpa spoiler) menambah lapisan tentang bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan pikiran dan identitas manusia. Tema ini terasa semakin relevan di masa ketika kecerdasan buatan semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan pertanyaan tentang kesadaran mesin serta hak-haknya mulai dibahas secara serius. Meski narasi film terkadang terasa terlalu linier dan kurang dalam dibandingkan anime aslinya, ide-ide filosofisnya tetap berhasil tersampaikan dan meninggalkan ruang untuk refleksi panjang setelah kredit bergulir.

Performa Aktor dan Kelemahan Narasi

Performa utama film ini menjadi salah satu poin paling banyak dibahas. Aktris utama membawa energi fisik yang kuat dan berhasil menampilkan sisi dingin sekaligus rentan dari Mayor Kusanagi, terutama dalam adegan-adegan introspeksi dan pertarungan. Penampilannya cukup meyakinkan untuk membawa beban emosional karakter yang kompleks, meski tentu saja ada perdebatan panjang tentang casting yang tidak bisa diabaikan. Pemeran pendukung, termasuk sosok antagonis dan rekan tim, memberikan kontras yang baik—beberapa terasa dingin dan mekanis, yang lain lebih hangat dan manusiawi. Sayangnya, narasi film terkadang terburu-buru di bagian akhir—konflik besar diselesaikan dengan cepat, dan beberapa subplot seperti latar belakang trauma Mayor tidak dieksplorasi cukup dalam. Meski begitu, aksi yang terkoordinasi baik, desain produksi yang konsisten, dan pertanyaan filosofis yang ditinggalkan membuat kekurangan itu tidak terlalu mengganggu keseluruhan pengalaman.

Kesimpulan

Ghost in the Shell (live-action) bukan adaptasi sempurna dari karya aslinya, tapi tetap berhasil menjadi film sci-fi yang visualnya memukau, temanya mendalam, dan pertanyaan-pertanyaannya semakin relevan di era kecerdasan buatan saat ini. Desain dunia cyberpunk yang masih terasa futuristik, eksplorasi identitas dan kesadaran yang tidak mudah dilupakan, serta performa solid dari para pemain membuat film ini layak disebut sebagai salah satu adaptasi anime yang paling ambisius dan berani. Meski narasi kadang terasa terburu-buru dan tidak sekompleks versi anime, kekuatan visual serta ide-ide filosofisnya berhasil bertahan lama dan terus mengundang diskusi. Bagi penonton baru maupun yang ingin menonton ulang, Ghost in the Shell menawarkan pengalaman yang tidak hanya menghibur, tapi juga memaksa kita bertanya tentang diri kita sendiri di tengah teknologi yang semakin mendekat. Di tahun ketika batas antara manusia dan mesin semakin kabur, film ini bukan hanya hiburan—ia menjadi cermin yang cukup gelap dan cukup jujur tentang masa depan yang sedang kita bangun hari ini.